2024年是新中国成立75周年,是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。75年来,在历届党委政府的坚强领导下,安康市积极稳妥地推进各项改革事业,认真落实中央各项宏观调控政策,大力推进工业经济改革发展,安康工业经济经历了由小到大、由量的积聚到质的飞跃的发展过程,步入了持续、健康、快速发展的新时期。特别是党的十八大以来,市委、市政府牢固树立五大发展理念,坚持稳中求进工作总基调,把握经济发展新常态,深化供给侧结构性改革,紧紧围绕“追赶超越、绿色崛起”主线,以加快建设西北生态强市为目标,扎实抓好工业经济运行协调,规模企业培育,工业项目和工业集中区建设、特色工业品促销等工作,全市工业企业快速发展,整体素质显著提高,实力迅速增强,工业发展跃上一个新台阶。

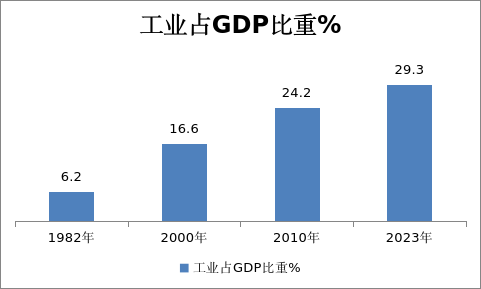

工业总量成倍增长,强力支撑经济增长。1949年安康辖区内全部工业总产值仅0.067亿元,改革开放之初的1978年安康实现工业总产值2.75亿元,改革开放以来安康工业生产得到了持续快速发展,工业总量不断扩大,75年来全市规模以上工业总产值年均增长12.2%,2023年全市工业增加值占GDP比重29.3%,工业经济发展强力支撑国民经济的增长。

工业产品不断丰富,结构升级从无到有。2023年全市规模以上工业统计的主要产品产量达到91种,是2011年主要产品种类的3倍多。其中发电量89.56亿千瓦小时,比1978年增长18.5倍;水泥358.31万吨,比1978年增长221.6倍;卷烟114.3亿支,比1978年增长1262倍。“十三五”期间,伴随产业结构升级和消费需求的新产品发展迅速,灯具及照明装置、石墨及炭素制品、改装汽车、电梯、手机、电子元件、环境污染防治专用设备、钢化玻璃、营养、保健食品等多个领域的工业产品都实现了从无到有。

产业结构日趋优化,绿色工业蓬勃发展。从安康工业产业发展结构来看,新中国成立至改革开放前只有数家小厂及对农副产品进行初步加工的一些小手工业作坊,经过近30 年的发展,初步形成了医药、化工、烟草、酿酒、丝纺、水电为主的产业格局。80 年代中后期,安康开始制定经济发展战略并初步选定主导丝麻纺织、食品加工、化工、建材与木材加工等产业。进入 90 年代后,随着宏观经济环境的改善,市场经济体制的逐步建立,在政府和市场双重力量的作用下,适应市场需要并体现区域资源优势的主导产业开始明晰,这一时期选择的主导产业主要有五个方面,即医药化工、丝绸纺织、烟草食品、冶金矿产和水电能源。2000 年以后,主导产业处在调整阶段。这一时期,调整的目标是“突出生物、矿产、水力三大资源”“培植安康丝绸、秦巴医药、富硒食品、金州矿产和汉江水电五大产业”。 近年来市委市政府努力扶持装备制造和富硒绿色食品为主的支柱产业,富硒食品、装备制造、新型材料、清洁能源、秦巴医药、纺织服装六大支柱产业不断壮大,“十三五”期间,安康积极承接东部地区劳动密集型产业转移,以玩具制造为引领的特色工业从无到有,快速发展壮大。进入“十四五”,全市坚持突出“工业强市”核心地位,聚力实施绿色工业倍增计划,重点培育富硒食品、新型材料、秦巴医药、毛绒玩具、交通装备、消费电子等六条工业产业链,全力打造富硒食品、新型材料两大千亿工业产业集群,富硒产品纳入全省34条重点制造业产业链,石泉富硒预制菜、旬阳功能新材料入选省级中小企业特色产业集群,石泉县荣登“2023预制菜产业基地百强”榜单,企业集聚、项目集合、产业集群、要素集约、创新集成的现代产业体系不断丰富完善。2023年六大支柱产业及特色工业增加值占全市规上工业增加值比重72.3%,对工业增长的贡献达到90.7%,全市工业发展支撑更趋多元化,产业结构更加合理。

工业集中区发展迅猛,特色园区活力彰显。工业园区是对外开放的窗口、产业聚集的平台、项目建设的载体,也是推动区域经济快速发展的主要引擎。自2018年以来,市政府相续出台《加快县域工业集中区(产业园区)建设行动计划和通知》和《关于加快产业集群发展的实施意见》,明确提出要以发展富硒食品、茶叶、新型材料、装备制造、包装饮用水、生物医药、纺织丝绸、电子信息、现代物流和环保产业十个产业集群为突破。截至2023年末,全市共有11家省级重点建设县域工业集中区,并依托其创建省级示范县域工业集中区8个,省级特色专业园区5个,省级中小企业特色产业集群2个,数量均居全省前列。园区规划工业用地总面积54.8km²,已建成21.8km²,累计建成标准化厂房514.6万平方米。入园企业总数2410户,解决就业8.5万人,其中规模工业企业397户,占所在县区总数的57.8%。工业园区实现工业产值占全市规上工业总产值的61.1%。石泉园区预制菜、旬阳园区功能新材料、汉滨园区毛玩纺织、汉阴园区新材料产业集群成功列入全省中小企业特色产业集群。

非公经济保持领先,主体作用充分显现。1951年,安康只有“地方国营安康酒厂”一家单一的公有制工业企业。改革开放初期,全市的工业企业也仅有国有企业和集体企业两种所有制形式,没有其他经济类型的企业。随着改革开放的不断深入,安康基本完成了国有企业转型的艰巨任务,所有制结构呈现出内资企业和港澳台及外商投资企业并存的多元化发展格局,内资企业改变了以往的国有企业一统天下的局面,形成了各种经济类型共同发展的良好态势,增长引擎实现了多元化,涌现出一批大中型非公有制企业,成为安康工业经济的中流砥柱。2023年全市规模以上工业中非公有制企业总产值占规模以上工业总产值的比重达73.1%,成为全市工业的主体,是推动全市经济持续快速增长和保持社会稳定的重要力量。

科技研发日趋活跃,创新能力明显提升。近年来,全市工业企业以创新驱动发展,坚持以科技研发创新为核心,加强政策引导和专项投入,支持企业发挥主体作用,企业科技创新活力增强,研发投入保持较快增长。2023年工业行业转化科技成果107项(占全市总转化量77%),5户企业揭榜省级产业链关键核心技术榜单,新增省级专精特新中小企业20户、省级瞪羚(潜在)企业8户、省级技术创新示范企业2户、省级创新型中小企业72户、高新技术企业82户、陕西工业精品6个,入选省级首批制造业单项冠军培育库企业3家、省级隐形冠军培育库企业11家,宏达船舶清淤船被认定为全市首家首台(套)重大技术装备产品。2022年,全市规上工业企业中,开展了研发活动的企业210户,较“十三五”末净增了30家,增长16.7%,占全部规模以上工业企业比重的28.2%,较“十三五”末提高4.6个百分点;全市规模以上工业企业共投入R&D经费6.83亿元,较“十三五”末增长33.65%,年均增长15.61%;规模以上工业企业R&D经费投入强度为0.50%,比“十三五”末提高0.05个百分点。

工业节能成效显著,能源消费绿色环保。安康市始终坚持践行习近平总书记关于“绿水青山就是金山银山”的发展理念,坚持走“绿色经济”、“循环经济”发展之路,在推动工业经济快速增长的同时不断提升工业经济的质量。一方面能源消费总量控制在合理区间,能源利用效率有效提升。2023年安康市规上工业企业综合能源消费量45.66万吨标准煤,同比下降27.59%;另一方面能源消费品种不断丰富,能源消费结构日益改善,原煤、煤制品等能源消费数量减少、比重降低,在工业生产中已逐步让位于电力、天然气等清洁能源。工业发展和节能减排有机统一、协同推进、统筹兼顾,工业经济发展质量不断提升。

回顾过去,新中国成立75周年,安康工业经济发展成绩令人振奋。展望未来,全球新一轮产业格局调整、经济新常态和供给侧结构性改革以及国家对安康主体功能区的定位,给安康工业经济发展带来了新的机遇,同时也面临更大的挑战。安康将围绕改善提升汉江流域生态环境,加快生态文明体制改革,推进绿色发展,坚持循环产业发展体系,聚焦富硒食品、新型材料、装备制造、秦巴医药、清洁能源、纺织丝绸等主导产业,在技术改造、结构升级、链条重构、产品迭代上下功夫,推动农副产品加工、有色金属材料、汽车零部件等传统部分实现更高附加值、更好安全性,推动前沿高端新材料、生物医药等先进部分实现更强创新力、更大竞争力,加大毛绒文创、消费电子、预制菜等新兴产业强筋壮骨力度,持续完善产业生态,培育壮大龙头企业,围绕链主企业加快布局上下游关联企业,积极促进产业链和供应链融通发展,全市工业经济向高科技、高质量、高附加值产业不断迈进。